КАЛЕНИКОВСКИЙ КРАЙ-ЗЕМЛЯ РОДНАЯ

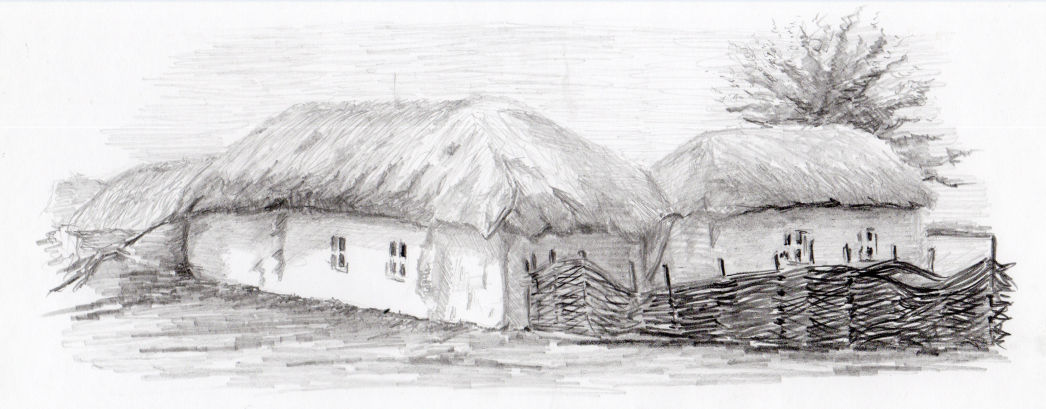

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

В первой половине XVI в. бассейны рек Трубежа, Супоя, Сулы, Псла, Ворсклы, Орели, Самары, верхнего Донца и Оскола уже были лишены постоянного русского населения. Литовские описи украиных замков 1545 и 1552 гг. перечисляют здесь только «земли» и «уходы», которые эксплуатируются обывателями Канева и Черкас и пришлыми казаками. Известны и названия некоторых «уходов» по реке Супой: Дидиковщина, Милишчизна, Демковщина. Когда число казаков

увеличилось, они стали оборонять не только границы государства, но и те земли, куда они ходили на промыслы и которые назывались поэтому «уходами». Люди, ходившие туда на промысел, обязаны были по возвращении домой давать десятину заработка старостам. Последние были, таким образом, заинтересованы в обороне «уходов». Еще в первой четверти XVI ст. на землях прежнего руського Переяславского княжества начало формироваться Переяславское

староство Киевского воеводства Великого княжества Литовского, Руского и Жемайтийского и иных. Переяславское староство в 1615 г. включало город Переяслав, местечки Гелмязов, Быков, Яготин, Яблуневе [Яблонов]. При этом основным населением староства были козаки. В люстрации 1615 года Переяславского староства Киевского воеводства уже Речи Посполитой, куда входила территория будущего калениковского края, проводившейся королевскими уполномоченными читаем:

"Никаких деревень к этому староству (принадлежащих) не имеется, кроме городецких хуторов, большинство которых заселено козаками, где они числом большим, чем послушные подданные, но также и мещане в них свои части имеют, но с них не должны ничего, кроме военной службы"

А уже в 1622 году очередная польская люстрация впервые зафиксировала названия этих поселений:

"Находится в этом старостве 25 деревень или хуторов, которые называются так: Стульпяки, Харково, Войтово, Любаров, Скопцы, Махово, Борщово, Дубники, Пристронный, Лазорчиу, Волчково, Городище, Гланишево, Юнищи, Стружково, Помоклые, Сосновое, Денисово, Полежаи, Беспальцы, КАЛЕННИКОВО (выделено автором), Цибли, Поповцы, Каратуля, село Лис около Яготина. ...В этих названных деревнях находится послушных - 280, которые никаких повинностей и чиншей не дают, предоставляя только стацию подстаросте на образование; между теми подданными в их проживают козаки, которые используют землю и разные доходы, с которых никакого дохода и услуг нет, имеется их больше тысячи".

Упомянут и наш нынешний райцентр: «Местечко Эльмазов имеет еще свободы [от податей] до [окончания]12 лет».

Уже в те давние времена наш пограничный край характеризуется как заселенный преимущественно казаками. Поэтому стремление польского правительства придать казакам официальный статус в значительной мере объясняется и тем, что роль казачества в борьбе с татарами и турками перестала заключаться в одном лишь отражении их набегов на пограничные польские земли. С укреплением позиций Запорожской Сечи казаки все чаще сами стали тревожить владения крымского хана и турецкого султана, вызывая тем самым дипломатические трения в их отношениях с Польшей. Король Стефан Баторий стремился организовать казачество уже существующее, свести число его до минимума и положить предел дальнейшему его росту. При нем были

составлены реестры, куда записывали служащих государству казаков, и только записанные в реестр казаки так именовались и стали составлять реестровое войско. Король назначал казакам старшего, которого именовали гетманом. Но реестровые казаки не замыкали своё сословие. Так что в реальности казаков было больше, чем непосредственно записанных в реестр. Все реестровые казаки изначально входили в состав шести полков: Черкасского, Каневского, Белоцерковского, Корсунского, Чигиринского, Переяславского. Во главе каждого из них стоял полковник, ему помогал есаул. Каждый полк делился на десять сотен. Во главе сотни стоял сотник, ему помогал сотенный есаул. В реестровом войске сотня делилась

вначале на десятки, а впоследствии на курени. Гетману помогала войсковая старшина, состоящая из обозного, писаря, есаула, хорунжего, полковников, сотников и атаманов. Реестр был ограничен 6000 казаков. Реестровые получали жалованье по червонцу и по тулупу, они пользовались правом землевладения и не несли никаких повинностей. Остальных казаков, не попавших в реестр, польское правительство определило в разряд посполитых, т. е. крестьян. Казаками правительство считало лишь тех, кто был записан в реестр. Но так не считали сами казаки, не включенные в реестр. Со временем все большая часть казаков стремилась быть записанной в реестр. Борьба за реестр становилась чуть ли не определяющим в их жизни.

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

Реестровый казак, 17 век. Рисунок.

К началу XVII века в южнорусских воеводствах польских владений сложилось два типа казацкого устройства: запорожское и реестровое. Очевидно хутор Каленниково на месте своего «ухода» основали реестровые казаки из ближайшего к нему города Переяслава. (А село Лис, упомянутое в люстрации 1622 г., было основано выходцами из города Яготина, что и оговорено в документе). Калениковские хуторяне выбрали место для своего поселения слияние «потока» Булатец с рекой Супоем, защищенное с трех сторон водными рубежами, а с севера трудно проходимыми лесистыми ярами,

возможность удобного водного общения с селениями от Яготина до впадения Супоя в Днепр. Рождение хутора Каленниково при гетмане Сагайдачном (1620–1622) совпало со временем активного развития и становления сил днепровского казачества и возрастанием его значения в Речи Посполитой. Этот период характерен интенсивным переселением крестьян и шляхты с запада в бассейн Днепра. К 1638 году образовалось около тысячи новых поселений, распланированных французским королевским инженером Бопланом, приглашенным польским правительством. Им была составлена подробная карта

восточных окраин страны, в том числе Левобережья Днепра, где наряду с другими, вновь возникшими поселениями, впервые на карте обозначено наше селение с названием «Кальники». Перебирая имена тех поселений, которые существовали на левом берегу Днепра, легко заметить, что очень большое количество сел, деревень и хуторов, расположенных здесь, носили патронимические названия. Это в полной мере можно отнести к названию Каленики и считать его образованным от имени первопоселенца Калленика.

Каленики находятся в 150 километрах на юг от Киева. Вот описание нашего края, сделанное в середине XIX ст:

Оба берега Супоя равновелики. Только после Гельмязова берега становятся ниже, а за селом Песчаным Супой проникает в пойму Днепра, где и терялся не доходя до русла, подобно другим мелким речкам. На всем своем протяжении пойма Супоя была сильно заболочена и торфяниста. Преобладающая высота местности над уровнем моря на всей этой возвышающей над Днепровскою долиною равнине 53-62 саженей. Общий склон местности направлен на юго-запад к долине реки Днепра. Весь этот край занят песчаным горовым черноземом.

К концу ХIV ст. и до самых войн Богдана Хмельницкого, все населения южнорусских земель, входивших в состав Литвы (Волынь, Подолия и Киевщина) и части Червонной Руси, считалось руським или русинами, как они сами себя называли, и как их официально именовали литовцы и поляки. Черкасами же выходцев из южнорусского края стали называть в Московском государстве (и именовать в документах) с походов казаков на Москву в 1612–1614 гг. и вплоть до царствования Алексея Михайловича по названию их главного города Черкасс (Киев, разоренный татаро-монголами, утратил к тому времени свой первоначальный статус). Сама же территория южнорусских земель в обиходе именовалась как окраина (по-польски – украйна) и в официальных документах Речи Посполитой получила наименование Украины не ранее второй половины

XVI в., то есть уже после Люблинской унии (1569).

В личной жизни сословий бывших литовских владений произошли глубокие изменения и в первую очередь среди потомков южнорусских князей и иного боярства, принявших католичество и обычаи поляков. Польский язык и польская культура стали для них родными. Таким образом, в первой половине XVII века русские земли в составе Речи Посполитой (современные части Украины и Беларуси) лишились своей элиты. Простой народ обременяется массой налогов; ученые в наше время насчитали их, по документам, до 40. Православное общество перестало быть законной церковью, признанной государством. Все это вместе взятое создавало почву для недовольства как крестьян, мещан так и казаков. Именно казачество как организованное и сплоченное

православное общество стали для простого населения образцом противостояния польской власти. Последствия недальновидной политики польского правительства, не замедлили сказаться и положили начало казацко-польским войнам. В период времени с заключения Люблинской унии и по 1648 г. и польские паны мало-помалу захватывают в свои руки громадные территории земли в бывших южнорусских княжествах, обращают прежде свободное население в крепостное состояние, позволяют себе всевозможные насилия, наезды на имения владельцев и т. п. Об участие в этом противостоянии жителей с. Калеников ничего определенного пока сказать нельзя ввиду отсутствия документов и даже предания, но исключать такую возможность нельзя.